- 信息时间:2021-06-22 08:54

- 浏览次数: 86

2020人口普查logo

关于全国人口普查你所不知道的那些事儿

01 第一次现代意义人口普查?

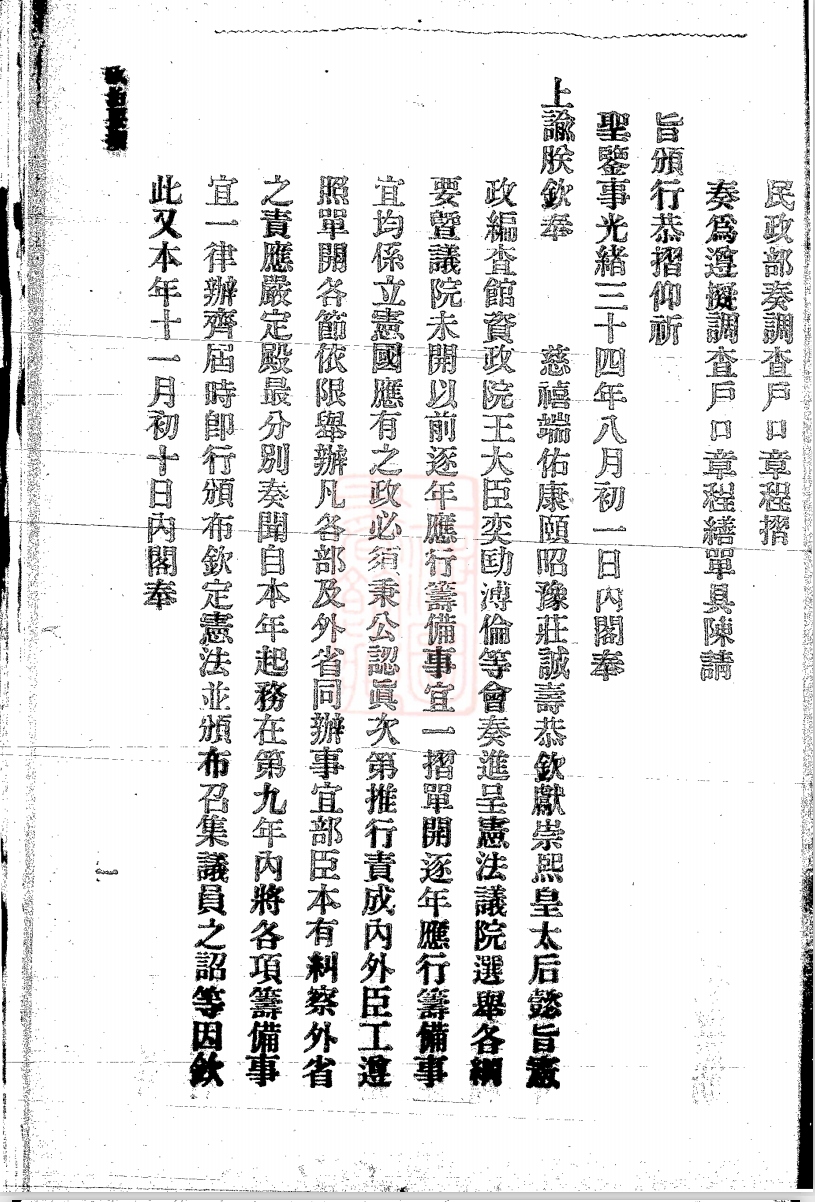

根据笔者检索到的学术界的一些观点,在1949年以前具有现代意义的第一次人口普查系1909年开始的宣统人口普查。清末推行宪政,为进行国会两院议员选举,分配各地选举名额,以及划分自治区域,普及教育,征集民兵、整理租税等项事宜做准备,清政府于宣统年间,在全国除西藏以外的地区进行了一次大规模的人口普查活动,《民政部奏调查户口章程折》最为详细完整地说明了此次人口普查的缘起、目的及普查办法等。

民政部奏调查户口章程折

02 当时如何做人口普查?

《调查户口章程》规定,宣统人工普查分调查户数、调查口数两次办理。

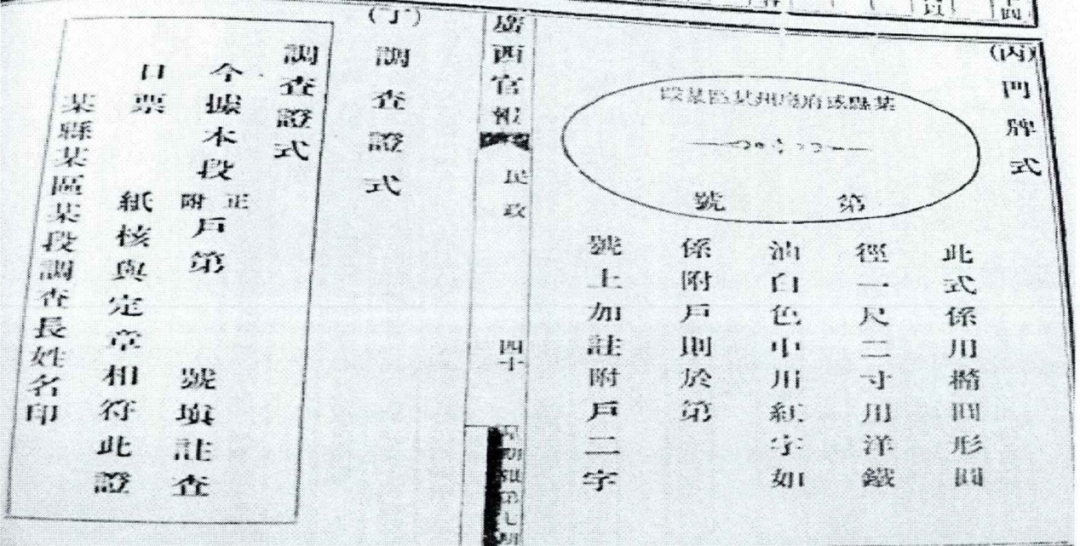

调查户数时应区分正附户(同一门牌号下居住多户人家,先住者为正户后住者为附户,同时入住则人多者为正户,人少者为附户),以编订门牌为终结。

调查口数时需将册内年届七岁的学童及年届十六岁的壮丁,另计总数附记在该册后,以填明查口票为终结。

门牌式与查口票

03普查未毕 清朝覆灭,咋办?

宣统三年八月十九日(1911年10月10日),武昌起义爆发,清朝旋即灭亡。至此,已制定的《户籍法》尚未公布,大部分已按时上报的人户数及人口数亦未来得及汇总。前后持续长达三年之久的宜统人口普查因朝代更迭而结束。

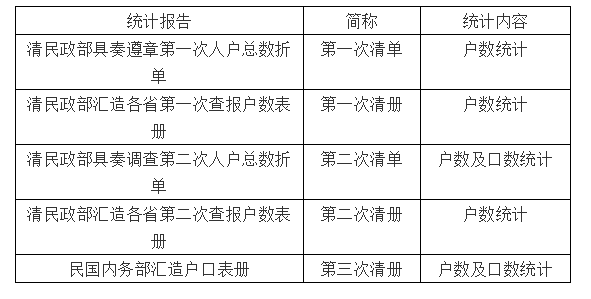

中华民国元年五月(1912年5月),国民政府内务部将前清民政部所收到的各地宣统人口普查的报告搜集汇造成户籍表册,此即《民国元年内务部汇造宜统年间民政部调查户口统计表》,也就是第三次清册。有关宣统人口普查的正式官方报告共有5个,依照时间次序排列如下:

04 人口普查竟会引发社会冲突?

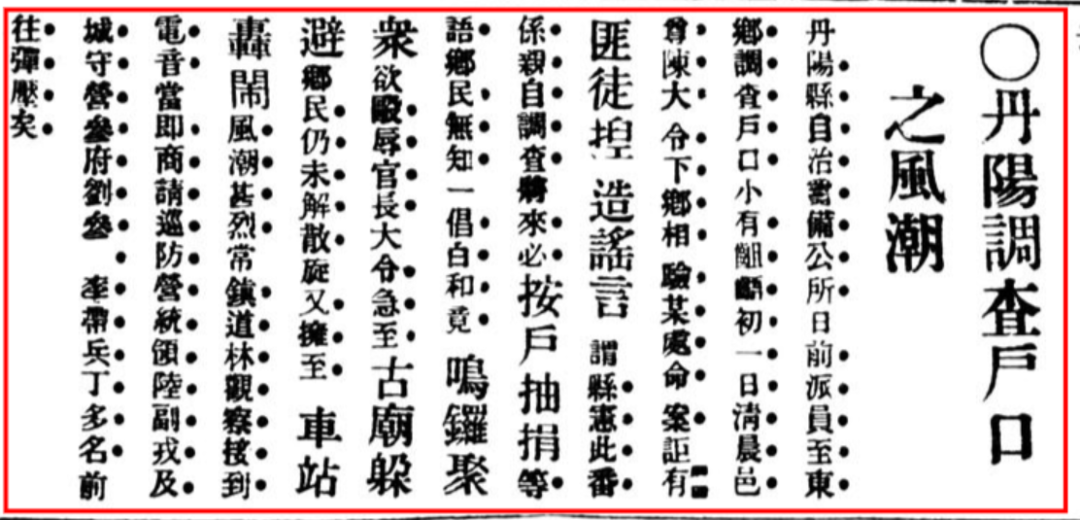

由于当时国家正处于内忧外患之中,清政府已经无力做好充分的准备和协调工作,宣统人口普查只能慌张行事,导致户口调查过程中出现了种种问题:百姓担心政府借此课税、征兵拒不配合,地方士绅调查时态度恶劣并借机索贿,同时“户口调查卖百姓生庚(八字)于洋人”的谣言风行。在此情况下,民间为反抗人口普查甚至爆发了流血冲突,户口调查员甚至有性命之忧。

《时报》1911年刊“丹阳户口调查之风潮”

新中国人口普查时间线

1 第一次人口普查(1953年)

我国第一次全国人口普查登记的标准时间为1953年6月30日24时。普查项目有:与户主关系、姓名、性别、年龄、民族,以及本住址等6项。这次普查工作的特点:人口普查登记与选民登记同步进行;回顾时间较长,普查登记项目少;试点和复查面广,时间长;对边远少数民族地区,采用间接调查的方法而取得数据。

2 第二次人口普查(1964年)

我国第二次全国人口普查全国人口登记计算的标准时间为1964年6月30日24时。普查项目除保留第一次普查的六个项目外,新增了文化程度、本人成分、职业三项,后两项不作汇总。同时,要求对1964年上半年出生、死亡、迁出、迁入进行核对和登记。

3 第三次人口普查(1982年)

我国第三次全国人口普查登记的标准时间为1982年7月1日零时。普查项目共19项,按人填报的项目有13项,即姓名、与户主关系、性别、住址、年龄、民族、常住人口的户口登记状况、文化程度、职业、不在业人口状况、婚姻状况、生育子女数和存活子女总数、1981年生育胎次;按户填报的有6项,即户的类别(家庭户或集体户)、本户住址、本户人数、本户1981年出生人数、本户 1981年死亡人数和有常住户口已外出一年以上的人数。

4 第四次人口普查(1990年)

我国第四次全国人口普查登记的标准时间为1990年7月1日零时。普查表有21项,其中:按人填报项目为15项,即姓名、与户主关系、性别、年龄、民族、户口状况和性质、1985年7月1日常住地状况、迁来本地的原因、文化程度、在业人口的行业、在业人口的职业、不在业人口状况、婚姻状况、妇女生育、存活子女数、1989年1月1日以来的生育状况;按户填报的有6项,即本户编号、户别、本户人数、本户出生人数、本户死亡人数、本户户籍人口中离开本县、市一年以上的人数。

5 第五次人口普查( 2000年)

我国第五次全国人口普查登记的标准时间为2000年11月1日零时。普查表分为普查表短表和普查表长表两种形式,长表根据国家规定的办法,抽出百分之十的户填报;短表由其余的户填报。普查表(短表)有19项,其中:按人填报项目为9项,即姓名、与户主关系、性别、年龄、民族、户口登记状况、户口性质、是否识字、受教育程度;按户填报的有10项,即户编号、户别、本户普查登记人数、本户户籍人口中外出不满半年人数、本户户籍人口中外出半年以上人数、暂住本乡/镇/街道离开户口登记地不满半年人数、本户1999.11.1-2000.10.31出生人数、本户1999.11.1-2000.10.31死亡人数、本户住房间数、本户住房建筑面积。

6 第六次人口普查(2010年)

我国第六次全国人口普查登记的标准时间为2010年11月1日零时。普查表(短表)共有18个项目,按户填报的有6项,即编号、户别、本户应登记人数、(2009年11月1日至2010年10月31日)出生人口和死亡人口、本户住房建筑面积和本户住房间数;按人填报的有12项,即姓名、与户主关系、性别、出生年月、民族、普查时点居住地、户口登记地、离开户口登记地时间、离开户口登记地原因、户口性质、是否识字和受教育程度。

第七次人口普查有哪些新变化

宣统人口普查因国家衰微而产生的种种乱象,与新中国成立以来有条不紊进行的数次人口普查形成了鲜明对比,可见国家综合实力对社会生活的各环节都有着显著的的影响。那么在新时代的背景下,备受关注的第七次人口普查又有哪些新变化呢?

全面采用电子化手段

第七次人口普查将全面采用电子化手段,不仅在普查对象数据采集方面运用PAD和智能手机实现数据实时上传,而且在普查区域划分、普查数据存储利用、普查数据对比核查等各环节都充分利用现有先进技术手段提升工作效率与质量。普查过程的全面电子化一方面有效杜绝中间环节可能受到的人为干扰,确保普查数据安全保密可靠;另一方面有利于提升数据质量,为后期数据分析利用奠定良好基础。

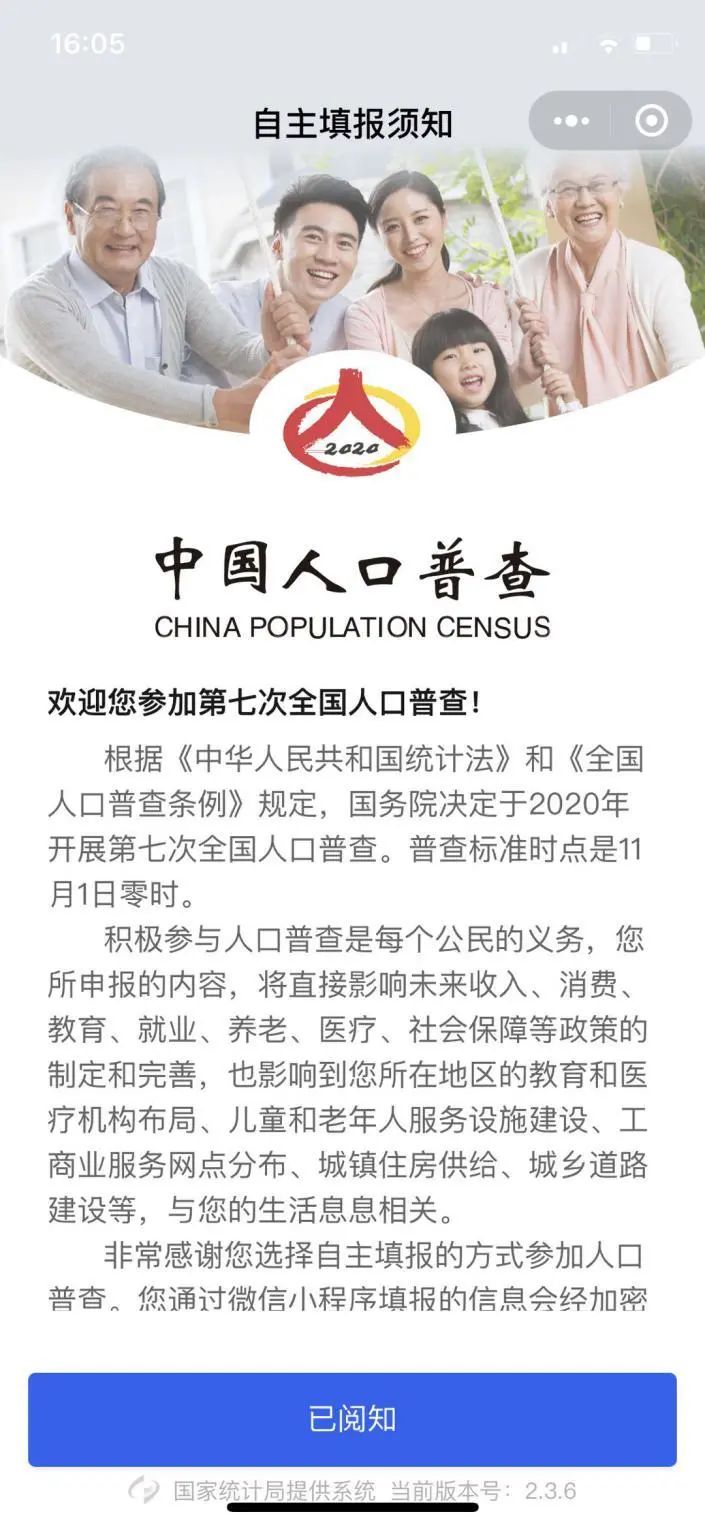

首次允许自主申报

为了尽可能地减少对于普查对象的打扰,节约宝贵时间,提高数据搜集效率,第七次人口普查首次提供了自主申报的方式,允许大家使用移动终端扫描二维码联网自行申报个人和家庭信息。住户如需自主填报,可在普查员上门摸底时向普查员说明,请普查员提供自主填报的账号,根据填报要求按时、如实申报信息,自主填报完成后普查员将不再进行入户登记。

自主申报页面截图

普查员非常认真,会指导正确填报哒!

提前进行综合试点

早在2020年5月7日国家统计局即在江苏省镇江市京口区的象山街道开展了第七次全国人口普查综合试点工作。综合试点是对即将开展的正式普查登记的一次实战预演,是对前期各项准备工作的一次实地检验。通过综合试点,及时发现普查方案、普查新做法和普查组织模式存在的问题和薄弱环节,并进一步加以完善,促进正式人口普查开始后各项工作顺利进行,高质量完成普查各项任务。

全流程加强对公民个人信息的保护

个人信息和隐私的数据安全一直是国家和人民的共同关切,第七次人口普查过程强调在制度和法规的规范下全流程加强对公民个人信息的保护。这次普查采用互联网云技术、云服务和云应用部署,按照国家网络安全三级等保的标准进行安全管理,构建坚实的数据安全保障屏障。在数据采集处理过程中,建立完善的安全管理机制、安全防护体系和安全审计机制。在应用系统研发中,采用多种安全技术。移动端和服务器端采取了严密的数据加密和脱敏技术,数据传输过程全程加密,保证公民个人信息不在互联网通道泄露,确保公民个人信息的安全。

第七次人口普查具有怎样的意义

当前,我国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,全面建成小康社会进入决战决胜阶段,即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在这样的特殊重要时期,开展第七次全国人口普查,与历次人口普查相比,有着特别重要的现实意义。

根据《国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人就第七次全国人口普查有关问题答记者问》:

“开展第七次全国人口普查,是摸清我国人口家底的重要手段。”

人口问题与时代背景紧密联系在一起,随着社会环境的发展变化,人口状况时时呈现不同的特征。所以及时开展人口普查,全面查清我国人口数量、结构、分布等方面的最新情况,对于深入反映中国特色社会主义进入新时代以来我国人口状况区别于其他时期的新特征具有重要意义。另外,在中国特色社会主义的建设过程中,在满足人民日益增长的美好生活需要的道路上,人口普查为各项制度政策的建立和完善提供了决策依据,为主要矛盾的解决提供了信息支持。

“开展第七次全国人口普查,是推动经济高质量发展的内在要求。”

2017年党的十九大报告明确提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。而高质量发展,就是经济发展的核心问题从“有没有”转向“好不好”。人口普查从人民经济收入、受教育水平、城乡分布、就业状况等方面多角度呈现我国人力资源结构信息,全面反映我国经济发展优势与短板,为推动经济高质量发展,建设现代化经济体系提供强有力的支持。

“开展第七次全国人口普查,是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。”

自2010年第六次全国人口普查以来,我国人口特征及发展趋势就出现了一系列显著变化,人口红利下降,社会老龄化程度逐渐加深,劳动年龄人口波动下降,如“二孩”政策就是国家在充分感知这一变化的情况下制定的。所以客观现实要求我们准确掌握有关老年人口比例、人口增长趋势、流动人口变化等关键性数据,并以此为基础预判我国未来人口发展的基本走向,深刻认识人口情况变化为经济增长与社会发展带来的挑战与机遇。这对于人口发展战略和政策体系的优化、人口结构的优化调整、人民生活水平不断提高都具有重要的现实意义。

人口普查档案得到怎样的利用

人口普查对于国家发展与人民的幸福生活具有如此重要的意义和作用,人口普查档案的重要性可见一斑。什么是人口普查档案?人口普查档案目前利用情况如何?

01 什么是人口普查档案

对于人口普查档案,未查到官方明确定义,结合档案的定义方法,笔者尝试从来源、内容和形式三方面做出界定:人口普查档案是在国家历次人口普查工作中直接形成的具有保存和查考价值的各种形式的历史记录。人口普查档案主要包括两部分:一是人口普查工作中形成的调查统计材料、表册;二是领导和组织人口普查工作中形成的文件材料。包括过去的纸质形式和本次电子形式的记录。

02 人口普查档案的特点

数据量巨大:人口普查覆盖全国各地,记录全国十数亿人民的人口信息,普查表格具体有《第七次全国人口普查短表》《第七次全国人口普查长表》《第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表》《第七次全国人口普查死亡人口调查表》四种,其中包含大小数据项若干,数据统计表格占据了人口普查档案的大部分内容。

形成周期长:根据《第七次人口普查工作方案》,自2019年1月初开始筹备的人口普查工作,需要到2022年1-12月才能实现人口普查材料的归档。在基础数据收集整理上报完成后,人口普查工作还需要完成普查数据的质量检查、审核与验收,质量抽查等工作才能进行数据汇总。人口普查工作对于数据质量与统计结果准确性的高要求决定了人口普查档案形成周期较长。

保密要求高:《全国人口普查条例》第三十三条规定:“人口普查中获得的能够识别或者推断单个普查对象身份的资料,任何单位和个人不得对外提供、泄露,不得作为对人口普查对象作出具体行政行为的依据,不得用于人口普查以外的目的。”人口普查资料中,除依法需要保密的内容外,还涉及到大量公民隐私,所以人口普查档案在开发利用的过程中需要格外关注信息开放与安全维护间的平衡。

03 人口普查档案的利用形式

各种统计出版物的数据支撑:国家统计局每年5月份出版综合性简明统计资料《中国统计摘要》,收录我国上一年社会经济主要指标数据,主要数据多为初步统计数;11月份以后出版各类专业统计年鉴,其中包括《中国人口和就业统计年鉴》。人口普查档案为人口类统计出版物提供了强有力的权威数据支撑,这也是最直接的利用形式。

统计数据库的重要信息资源:国家统计局数据发布库(http://data.stats.gov.cn/)包含许多宏观统计报告的结构或细项数据,如人口普查公报中各省的分项数据等。统计数据库的建立同样需要人口普查档案发挥作用,除了作为基础信息资源,人口普查档案所记录的数据组织方式也可以为数据库结构与功能设计提供参考。

学术研究的宝贵数据资源:近年来,国家统计局不断推进微观数据的开放工作,在现阶段包括第五次和第六次全国人口普查微观数据在内的十类重要微观数据向中央部委及其下属科研机构、“双一流”建设高校及中国社会科学院、中国科学院和中国工程院开放,成为这些机构进行学术研究的宝贵数据资源。

撰文:安新宇

图片:民国期刊数据库

编辑:安新宇

原载:档案那些事儿 2020-11-11